О чём разговаривают Птицы, или Молчащие картины

О картинах Александра Соболева

Опубликовано в журнале «ВХ» (2007, №1)

27

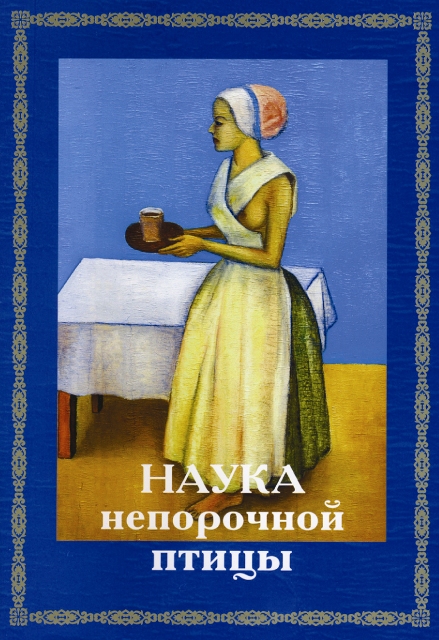

Выставка Александра Соболева в галерее «Аймак» была ознаменована выходом не вполне обычного «каталога». Вместо традиционного буклета с репродукциями, сведениями о художнике и искусствоведческой аннотацией зрителю была представлена полноценная книга, в которой картины не просто соседствуют, но играют равноправную роль с соответствующими им текстовыми миниатюрами Айрата Рамазанова. Эстетический эффект от такого издания должен рождаться из поля напряжения между живописью и литературой. Напряжение, как известно, возникает из разницы в потенциалах. Стилевая разница текста и изображения здесь действительно огромная, порою доводящая до откровенного диссонанса восприятия.

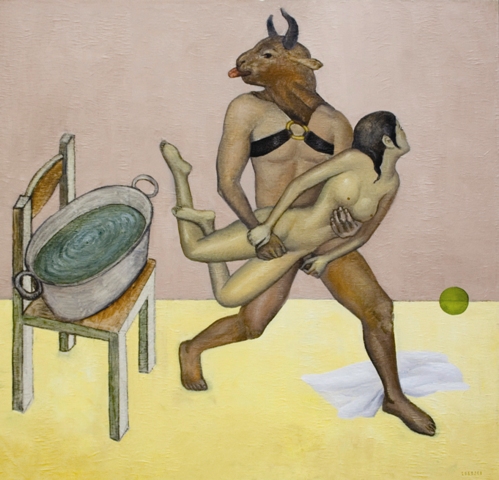

Картины Соболева чаще всего изображают напряжённо молчащее метафизическое пространство. Написать текст, откликающийся на такой эстетический сигнал, невероятно сложно, изначально здесь нет места слову. Губы всех персонажей полотен плотно сомкнуты (кроме, разве что, высунувшего язык минотавра из «Ритуального бега»), даже на картине с обманчивым названием «Беседа». Говорить что-то бесполезно, звуковые волны потухнут в этой концентрированной сгущённой среде. Это не значит, что в принципе невозможно создать текст, который был бы способен вступить в диалог с работами Соболева. Стилистический ориентир лучше всего искать там же, где отыскивает вдохновение и сам художник: в западноевропейском авангарде первой трети XX века. То тут то там полотна сюжетно, композиционно или ещё как-то обмолвливаются о точке, из которой исходит этот луч: травестированные образы Пикассо, организация пространства в духе де Кирико и Эрнста, даже мотивы Босха, который был особенно любим авангардистами. Что было бы уместно представить на соседней странице с репродукциями этих картин? «Большие птицы, улетая, исчезают без единого крика, исчерченное небо не вторит их призывам. <…> Ведь воздух, что ещё вчера свободно проходил в наши лёгкие, стал сегодня непригоден для дыхания. <…> Приближались мужчины с погасшими глазами, они читали свою судьбу на матовых стёклах дешёвых домов»

Единственное, что объединяет в этом издании ряд визуальный и ряд текстовый — это тема мифа. Но трактована она столь различно, что затруднительно было бы представить их соседство, случись увидеть картины и рассказы о Птице по раздельности. В случае с миниатюрами миф скорее фанерная декорация, клюква, растворённая в псевдофольклорных формах, в живописных полотнах пугающий и влекущий гул мифа уловлен и передан без подобной профанации.

Сама идея, пожалуй, была не плоха. Со времён тех же сюрреалистов наведение мостов между искусствами может считаться почётным и благородным занятием. Но писать текст не проще, чем писать маслом, тут требовался человек, чувствующий слово (не профессиональный литератор, а именно чувствующий слово), а если вдобавок нужно создать не независимый текст, а создать сложную стилистическую систему-единство с серией картин, задача усложняется экспоненциально. В Уфе эти сложности пока не разрешены, дождёмся следующих попыток.

Цитирование

ГОСТ

Орехов Б. В. О чём разговаривают Птицы, или Молчащие картины // ВХ. — 2007. — № 1. — С. 27.

BibTex

@article{orekhov2007birds,

entrysubtype = {magazine},

title = {О чём разговаривают Птицы, или Молчащие картины},

edition = {ВХ},

author = {Орехов, Борис},

date = {2007},

number = {1},

pages = {27},

url = {https://nevmenandr.github.io/portfolio/html/2007/sobolev/},

langid = {russian}

}

Интересный текст?

Можно почитать еще несколько: